Es irónico constatar que las brillantes políticas de desarrollo industrial implementadas en Europa y Estados Unidos desde los siglos XVII hasta el presente, que acompañaron las revoluciones industriales correspondientes, prácticamente han sido abandonadas en sus países de origen, justo en el momento que sus principios son redomados en los países del Asia, y con más énfasis en China, que ya estableció como objetivo del XV Plan Quinquenal el desarrollo de las fuerzas productivas de alta calidad, siendo ya la primera potencia mundial en producto medido como paridad de poder adquisitivo.

Leibniz, Colbert, Hamilton y List

estarán hoy en el Empíreo esbozando

una gran sonrisa al ver el desarrollo de los países ex colonizados, agrupados

hoy en los BRICS, pero con una sombra de melancolía al notar a unos Estados

Unidos y Europa en proceso de desindustrialización, deslocalización

(abastecimiento externo), antinatalismo, fundamentalismo ambientalista, especulación

financiera y financiarización, perdiendo rápidamente y con justicia sus lugares

preponderantes en la economía mundial.

Las políticas desarrollistas en China son un conjunto armónico y

sincronizado de políticas e instituciones que podríamos llamar para sintetizar Parques

Científico - Tecnológicos 2.0; presididos por la planificación central, coordinada

con la planificación regional, incluyendo a las empresas públicas. Junto a ello

una política de construcción de infraestructura gestionada como corredores

económicos o corredores de desarrollo, políticas de atracción de la inversión

extranjera, y lo que es vital un

Sistema Nacional de innovación, orientado entre otros por la Academia China

de las Ciencias.

En este contexto los Corredores económicos ya están instituidos como tales incluyendo

los que son binacionales, pero además también las Zonas Económicas Especiales, los

Parques Industriales de Alta Tecnología, las Universidades de Ciencia y Tecnología,

los programas públicos de ciencia tecnología e innovación, con abundante

financiamiento, y los Parques Científico - Tecnológicos. El arte aquí es

armonizar la planificación y gestión central y de los gobiernos regionales, las

empresas públicas y el mercado, qué funciona armoniosamente con una regulación

conveniente.

Cada política extensamente documentada en el artículo de investigación

alrededor del mundo; lo cual no es tema de este post.

La experiencia previa de Japón y de Corea del Sur fue muy importante para

que los gestores chinos pudieran proponer a su población estas políticas

desarrollistas, muy lejanas de la ortodoxia teórica. Casi todos estos elementos

componentes fueron enfocados de aplicados modernamente en Estados Unidos y en

Europa, en los 3 últimos siglos. La innovación tecnológica tal como la

comprendemos a nuestros días se remonta al concepto de Politécnica de Leibniz,

y este concepto al Renacimiento dorado; mientras que el Sistema Nacional de

innovación hunde sus raíces en el Sistema

Nacional de Economía Política de Federico List, quien a su vez se inspiró

en la experiencia de la Revolución Americana y del padre

fundador Alexander Hamilton. Así mismo, la coordinación con el mercado y

con la empresa privada bajo una perspectiva de los objetivos nacionales fue la

herencia del cameralismo de Colbert en Francia.

Colbert -Leibniz - Hamilton y List

Modernamente, veamos la propuesta de 1992 de Lyndon LaRouche y Helga Zepp del

Puente Terrestre Euroasiático primero y el Puente Terrestre Mundial, como

evolución, basado en la idea de LaRouche del “corredor de desarrollo”, que es

el núcleo conceptual de la iniciativa China de Una Franja Una Ruta o la

Nueva Ruta de la Seda.

En 2014 LaRouche propuso las Cuatro Leyes para la Recuperación

Económica de Estados Unidos, primero la restitución de la Ley Glass Steagall para separar la

especulación financiera de la función bancaria clásica; segundo el restablecimiento

del sistema monetario como un sistema de crédito exclusivamente productivo al

estilo del Banco Nacional de Alexander Hamilton; tercero, la creación de

infraestructura básica de alta calidad; y cuarto, un programa de

desarrollo industrial basado en la ciencia y la tecnología de punta.

Estas ideas siempre fueron discutidas en Iberoamérica, pese a que la

versión oficial era la política de austeridad ultraliberal del Fondo Monetario

internacional y el así llamado Consenso de Washington. Sin embargo eso, algunos

países como Brasil, con Argentina y México en menor medida, empezaron a

implementar parte de estos componentes que eran un bagaje político de la Humanidad.

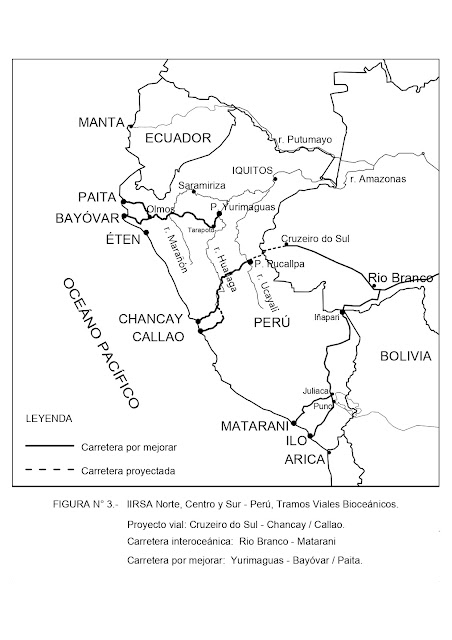

El año 2000 los presidentes de América latina plantearon la Iniciativa de la Integración

de la Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA, implementando la idea de

los corredores de desarrollo, pero con muchos obstáculos y retrocesos.

La actual coyuntura de incremento del comercio y la inversión con y de

China, principalmente, en Sudamérica, representada por el puerto de Chancay

como parte de la iniciativa china de Una Franja, Una Ruta, abre la oportunidad.

¿Podemos aprovechar las inversiones y la apertura comercial de China para una

cooperación desarrollista en serio? ¿O dejamos pasar la oportunidad para tener más

de lo mismo?

¿Cuál es tu opinión, compatriota?

Manuel Hidalgo -Tupia

10.02.26